Игровые движки — настоящие архитекторы виртуальных миров. Мы уже упоминали, как Quake Engine сделал 3D-графику культовой революцией, как Unreal Engine 1 открыл двери в «нереальные» миры, а CryEngine заставил геймеров одновременно любоваться тропическим раем и проклинать свой ПК. Также разбирали графику «под микроскопом» — от полигонов до процедурной генерации. Но среди всех этих мировых легенд есть и наша украинская гордость — X-Ray Engine, движок серии S.T.A.L.K.E.R., который пытался сделать «зону отчуждения» живым организмом. Пора разобраться, какие амбиции сбылись, а какие остались лишь красивой мечтой.

Содержание

История и рождение X-Ray Engine

X-Ray Engine появился на заре XXI века, когда большинство игровых движков еще ограничивались простыми 3D-моделями и статической физикой. Команда GSC Game World под руководством Сергея Григоровича решила сделать нечто большее: не просто графический движок, а настоящий каркас для живого, дышащего мира. Сначала он был внутренним экспериментом, но амбиции разработчиков быстро превратили его в главную технологическую основу для будущей серии S.T.A.L.K.E.R.

Важную роль в создании движка сыграл главный программист Александр Максимчук, который отвечал за фундаментальные системы рендеринга и оптимизации. В команду также входил Александр Бахов, работавший над графическими модулями, и Андрей Лещенко, занимавшийся физикой и искусственным интеллектом NPC. Благодаря этим людям X-Ray Engine получил репутацию одного из самых инновационных движков Восточной Европы того времени.

«Это был не коллектив, а команда. Семья. Никто не любил выходные, потому что ты не творил в то время. А в понедельник — можно творить, они ждали его», — цитата Андрея Прохорова, экс-художника 3D-графики компании GSC Game World.

Система искусственного интеллекта была как головной болью, так и гордостью команды. NPC старались быть не «картонными мишенями»: они патрулировали территории, реагировали на шум и свет, меняли поведение в зависимости от ситуации. Монстры Зоны также имели свой распорядок дня. Этот подход заложили инженеры GSC, среди которых отметились те же Максимчук и Лещенко.

Динамическое освещение и глобальные тени стали еще одной визитной карточкой X-Ray Engine. Каждый объект — от руин Припяти до покосившихся деревьев в Зоне — взаимодействовал со светом в реальном времени. Именно благодаря этому у игроков возникало ощущение «живой» среды, которое тогда редко встречалось даже в топовых западных проектах.

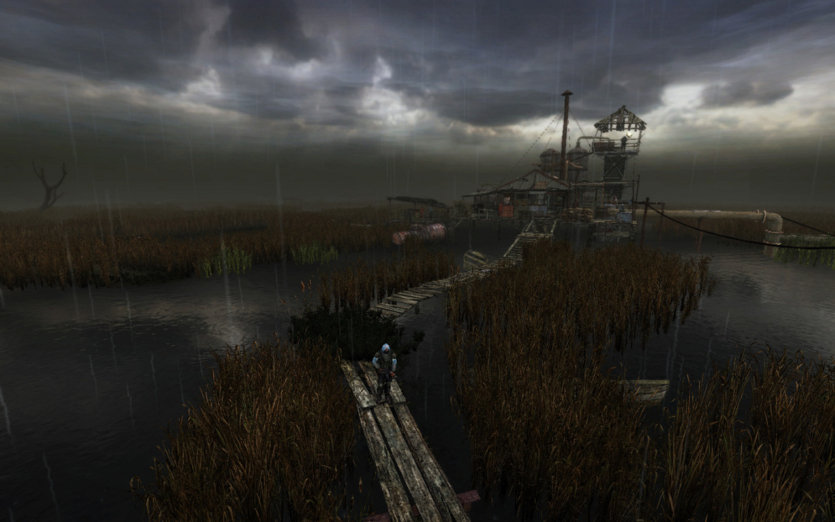

X-Ray Engine также экспериментировал с погодными системами: туман, дождь, дневные и ночные циклы, а также знаменитые «выбросы», ставшие фирменным элементом S.T.A.L.K.E.R. Эти эффекты программировались отдельными модулями и работали синхронно с рендерингом и физикой. Хоть и не беспроблемно.

Важной чертой движка была модульность. Благодаря этому разработчики могли быстро менять физику, AI или систему освещения без полного переписывания кода. Именно эта архитектура сделала X-Ray особенно привлекательным для моддеров, которые позже создали сотни собственных карт, сюжетных линий и даже глобальных конверсий.

В первых экспедициях в зону отчуждения команда GSC Game World была не туристами, а своеобразными «охотниками за текстурами». Художники и дизайнеры фотографировали заброшенные здания, облупленные стены, разбитые дороги, обгоревшие деревья — все, что имело на себе отпечаток времени и катастрофы. Затем эти снимки превращались в игровые материалы: кирпичи из реального общежития в Припяти могли оказаться в баре «100 рентген», а облупившаяся краска со старой электроподстанции — на дверях заброшенного дома поселка сталкеров-новичков.

Благодаря этому подходу в Shadow of Chornobyl появился особый уровень фотореализма, который даже сегодня удивляет: игроки узнавали знакомые объекты по фотографиям в игре и неоднократно шутили, что X-Ray Engine — это скорее «X-Ray Reality». Такой метод создания текстур придал Зоне не просто правдоподобности, а настоящего документального оттенка, которого не хватает даже современным играм с огромными бюджетами.

Не стоит забывать и о «прелести» багов. Застревающие в дверях NPC, странные физические коллизии или внезапные «охоты» снорков или кровососов на бетонные стены — все это стало мемами сообщества. Но даже в своем несовершенстве X-Ray доказывал: мир действительно живет собственной жизнью.

Технологии движка X-Ray в деталях

X-Ray Engine официально дебютировал в 2007 году вместе с выходом S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl. Его разработка началась еще в конце 1990-х — по свидетельствам разработчиков и сообщества, первые прототипы появились примерно в 1998-1999 годах. За это время команда GSC Game World из Киева создала собственный технологический фундамент, который не уступал западным движкам, а иногда даже опережал их.

Одной из ключевых особенностей X-Ray было использование deferred shading. Такой подход позволял обрабатывать большое количество динамических источников света — взрывы, фонари или костры — без критического падения производительности, которое было типичным для forward rendering. Хотя это не делало движок «легким» для слабых ПК, именно благодаря этому S.T.A.L.K.E.R. отличался живым освещением и атмосферностью, которые редко встречались у конкурентов середины 2000-х.

Графический стек X-Ray Engine состоял из целого ряда технологий: HDR, normal mapping, parallax mapping, динамические тени, смена дня и ночи, погодные эффекты. В Clear Sky (2008) движок эволюционировал в версию 1.5, которая принесла god rays («лучи бога»), объемный дым и огонь, более реалистичную воду, эффект глубины резкости и SSAO. В Call of Pripyat (2009) появилась поддержка DirectX 11 с тесселяцией и усовершенствованными тенями, что для своего времени было смелым шагом.

Отдельным экспериментом была реализация Global Illumination. Она работала на основе фотонного маппинга и рассчитывалась исключительно на CPU, что моментально уничтожало FPS даже на топовых на то время машинах. В движке действительно существовала консольная опция r2_giОднако в финальных релизах глобальное освещение фактически так и не использовалось — оно осталось красивым, но недоступным для практики экспериментом.

Настоящей фишкой движка была система A-Life. Она моделировала жизнь сотен и даже тысяч NPC в Зоне — кто-то патрулировал, кто-то охотился, кто-то отдыхал. Все это происходило даже за пределами видимости игрока. NPC реагировали на звуки и активность, а благодаря планированию вроде GOAP могли выстраивать простые последовательности действий. Индивидуальное поведение часто было далеко от идеала — враги могли застревать или бегать кругами, — но общая симуляция создавала ощущение настоящего живого мира, чем серия и очаровывала.

Физическая часть X-Ray Engine была построена на сильно модифицированном Open Dynamics Engine. В движке реализовали ragdoll-анимации, разрушение объектов, баллистику пуль с учетом гравитации и даже рикошеты. Выстрелы здесь не были «трассерами», как у многих конкурентов, а настоящими физическими объектами, что делало стрельбу ощутимо более реалистичной.

Шейдерная архитектура движка была довольно гибкой: она позволяла создавать собственные шейдеры и имела систему fallback для разных уровней графики. Это помогало игре выглядеть современно на новом железе и в то же время оставаться совместимой со старыми ПК. Система частиц также была мощной — дым, пыль, искры и взрывы интегрировались в освещение и физику, хоть и не на уровне современных флюидных симуляций, но достаточно для убедительного эффекта.

С оптимизацией X-Ray Engine тоже имел свои интересные решения. Использовались LOD для моделей, occlusion culling и разделение мира на зоны, а также менеджмент ресурсов для подгрузки данных. Хотя маркетинг и сообщество часто оперировали цифрой в 30 км² Зоны, технически движок работал с отдельными картами размером до нескольких квадратных километров. Переход между ними обычно сопровождался загрузкой, так что полностью бесшовного мира X-Ray Engine не давал, но ощущение большой «песочницы» создавал очень убедительно.

Даже на средних ПК того времени движок позволял прочувствовать Зону без катастрофических просадок FPS. Да, для максимальных настроек нужны были условные Intel Core 2 Duo и NVIDIA GeForce 7800 GT, а идеальным вариантом чуть позже стала народная 8800 GT.

X-Ray SDK: почему «Сталкер» не умер в 2009-м?

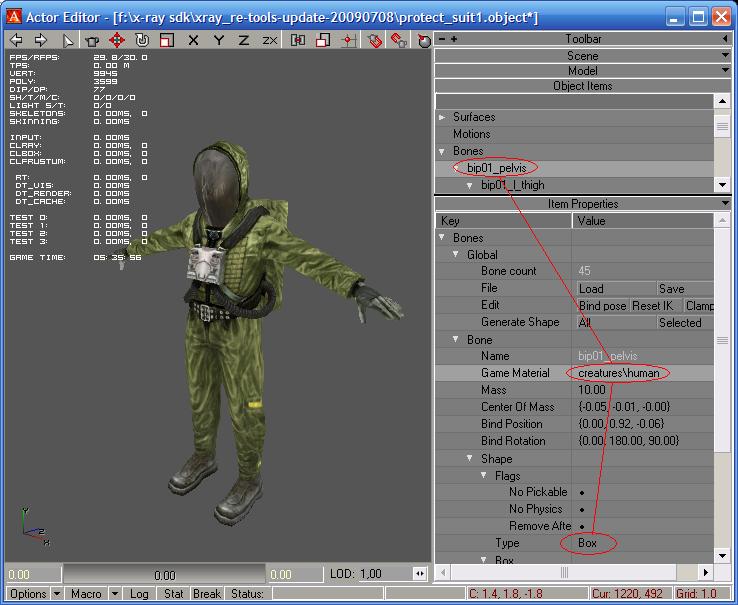

Кроме самого движка, GSC Game World сделала шаг, который фактически подарил S.T.A.L.K.E.R. вторую жизнь, — выпустила X-Ray SDK (Software Development Kit). Первый набор инструментов появился в 2007 году, после Shadow of Chornobyl, и позволял не только подкручивать параметры, но и создавать карты, модели, анимации и даже сценарии. Для фанатов это было сродни открытию дверей в Зону — бери и твори.

Впоследствии SDK обновляли под Clear Sky и Call of Pripyat, и каждый раз с новыми возможностями. Важнейшим элементом стал Level Editor — именно он позволял строить собственные локации. Болота, заброшенные заводы, подземные туннели — все это можно было воссоздать с нуля. Инструмент был сложный, ломался на ровном месте и требовал ангельского терпения, но именно на нем выросли культовые фанатские карты, десятилетиями расширявшие вселенную игры.

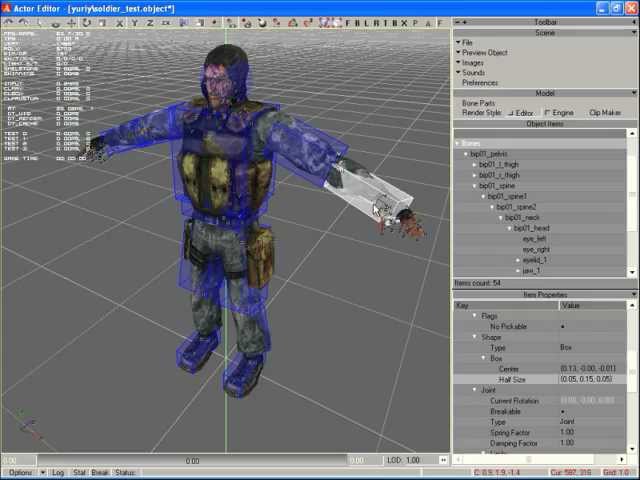

В комплекте были и другие утилиты: Actor Editor для анимаций персонажей, Particle Editor для эффектов — от клубов пыли до ядерных взрывов, а также скриптовые и диалоговые инструменты. По сути, игрокам отдали тот же набор, которым пользовались разработчики, только без детальной инструкции.

Документация была минимальной, обучающих материалов почти не существовало. Но фанатов это не остановило. Вместо официальных гайдов появились форумы, самодельные мануалы и десятки видеоуроков. В конце концов, именно энтузиасты, а не GSC, сделали SDK пригодным для массового использования и фактически создали культуру моддинга S.T.A.L.K.E.R.

Так что когда говорят, что серия S.T.A.L.K.E.R. «закончилась» в 2009 году, это миф. Благодаря X-Ray SDK она жила еще долгие годы — пусть и в руках фанатов, которые смогли из полусырого инструмента выжать максимум. Именно они превратили «Сталкер» из просто игры в явление, которое до сих пор обсуждают и в которое до сих пор играют.

Примером современного продолжения этой традиции является мод S.T.A.L.K.E.R. Аномалия. Он работает на обновленном 64-битном движке X-Ray, объединяет более трех десятков карт из всех частей серии и предлагает несколько режимов игры: сюжетную кампанию, песочницу и масштабную войну фракций.

В нем добавлены и глубокие механики выживания — голод, жажда, усталость, радиация, постепенное изнашивание снаряжения. Anomaly распространяется бесплатно и доступен владельцам обновленной Call of Pripyat в GOG, где устанавливается одним кликом без сложных манипуляций.

Эволюция X-Ray Engine

| Версия движка | Год | Основные графические особенности | Новые технологии и эффекты | Комментарий |

|---|---|---|---|---|

| X-Ray 1.0 | 2007 (S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl) | DirectX 8/9, базовое динамическое освещение, рендер на основе полигонов, 32-битная архитектура | Статическое и динамическое освещение, базовая физика на ODE, большие открытые локации | Технически амбициозный движок с большим открытым миром, но «сырой» на релизе; нестабильность, многочисленные баги, ограниченная производительность на средних конфигурациях |

| X-Ray 1.5 | 2008 (S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky) | DX9, улучшенное динамическое освещение, частично оптимизированы большие локации | Wet Surfaces (эффект влажности), SSAO, усовершенствованные шейдеры воды и туманов, процедурная система погоды | Впервые движок выглядел современно, с более реалистичной атмосферой; резкое падение FPS на многих системах, даже на топовых видеокартах |

| X-Ray 1.6 | 2009 (S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat) | DX9/10 частично, частичная поддержка DX11, расширенные тени и освещение, оптимизация больших локаций | HDAO (улучшенный SSAO), частичная тесселяция, Volumetric Lighting, более детальные эффекты воды и неба | Самая стабильная версия классической трилогии, с оптимизацией больших карт, сохранением A-Life и AI; технологически продвинутая, но полной поддержки DX11 не было |

| Enhanced Edition | 2025 (S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition) | Поддержка 64-бит, современные шейдеры, совместимость с новыми ОС, оптимизация динамического освещения, стабильная работа на современном железе | Консолидация движков трилогии, оптимизация работы с модами, современные инструменты отладки, исправление критических багов, совместимость с DX11/12 | Технически стабильная версия трилогии, сохраняет классическую атмосферу и геймплей; позволяет запускать все три части на современных ПК и консолях |

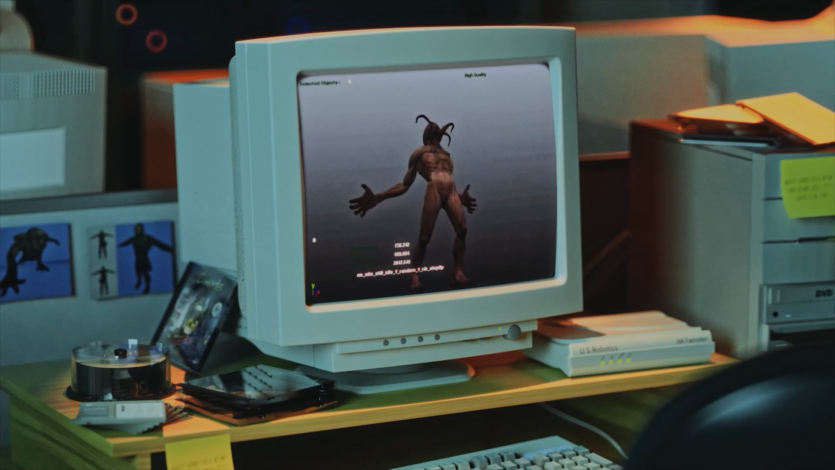

Первые версии X-Ray Engine выглядели совсем не так, как мы сегодня представляем мир S.T.A.L.K.E.R. В демо 2001-2002 годов визуальный стиль скорее напоминал мрачные джунгли из Far Cry, чем знакомые нам бетонные коробки Зоны отчуждения. Но техническая база была на удивление амбициозной: движок уже тогда работал с DirectX 8, поддерживал detail mapping, lightmap, крупные текстуры и даже довольно продвинутый для того времени искусственный интеллект. В рамках одного кадра выводилось до четырех миллионов полигонов — результат, которым в начале 2000-х могли похвастаться разве что несколько студий уровня Crytek.

Чтобы удержать производительность в приемлемых рамках, GSC Game World вынуждена была идти на компромиссы. Локации ограничивались примерно двумя квадратными километрами, полностью загружались в память, а между ними вставлялись переходы с экранами загрузки. Сегодня это кажется архаикой, но именно это решение спасло тогдашние компьютеры от превращения в печку во время игры.

Программная часть движка писалась на C/C++ с использованием DirectX SDK, а для логики разработчики интегрировали Lua с JIT-компиляцией. Такой подход позволял быстро редактировать поведение NPC без перекомпиляции всего кода. Из сторонних библиотек использовались OpenAL для 3D-звука, Creative EAX для реверберации и эффектов пространственного звучания, Open Dynamics Engine для физики, GameSpy Client для мультиплеера, а также несколько утилит, включая собственный инструмент Color Picker. Собирался проект через Microsoft Visual C++ 7.1 — типичный набор середины 2000-х.

За годы долгостроя X-Ray Engine претерпел существенную эволюцию. Он получил поддержку Direct3D-акселераторов от GeForce 2 и выше, оптимизацию под аппаратное T&L, SSE и 3DNow! для ускорения на CPU, отложенное освещение и затенение. Разработчики внедрили систему LOD, динамическую отсечку объектов, цветное освещение с мягкими тенями и адаптивное кэширование текстур под конкретное «железо».

Анимационная система X-Ray Engine поддерживала сложные скелетные структуры с большим количеством костей, а система частиц имела собственную физику. Все это работало в связке с динамической погодой и сменой суток, что в то время впечатляло.

«Тени Чернобыля» построенные на X-Ray 1.0 предложили игрокам выбор между DirectX 8 и 9. В режиме DX9 движок раскрывался на полную: HDR, normal и parallax mapping, depth of field, bloom, motion blur и динамическое освещение. Особого внимания заслуживали текстуры, как мы уже упоминали, их делали на основе реальных фотоэкспедиций в Зону отчуждения, благодаря чему игра получила уникальный фотограмметрический реализм задолго до появления этого термина в игровой индустрии.

Главной фишкой X-Ray Engine стала система A-Life. Она позволяла NPC существовать вне поля зрения игрока: патрулировать, охотиться, сражаться с другими фракциями. При этом движок переключался между режимами онлайн (полная симуляция) и офлайн (упрощенная), что позволяло масштабировать мир без чрезмерной нагрузки на процессор. Это стало революцией, ведь тогда даже в открытых мирах NPC часто «замораживались» вне камеры.

В «Чистом Небе» X-Ray Engine обновили до версии 1.5 с поддержкой DirectX 10. Именно тогда появились намокающие поверхности, SSAO, steep parallax mapping, новая система погоды и серьезно улучшенные эффекты воды и туманов. Но вместе с технологическим прорывом пришли и проблемы с производительностью: даже топовые видеокарты того времени «захлебывались», если включать все на максимум.

В «Зове Припяти» X-Ray Engine дорос до версии 1.6. Добавили поддержку DirectX 11 с тесселяцией, HDAO и volumetric lighting, оптимизировали большие карты и наконец-то довели стабильность до приемлемого уровня. Это была наиболее отшлифованная версия классического X-Ray, которая даже сегодня выглядит довольно прилично с модами.

Физика X-Ray Engine, построенная на Open Dynamics Engine, стала еще одной сильной стороной. Она обеспечивала достоверную баллистику, коллизии и поведение объектов, и взаимодействие тел в пространстве. Более того, ODE по быстродействию превосходила даже некоторые платные решения, включая Havok, и давала разработчикам свободу без дополнительных лицензионных затрат.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition увидел свет в мае 2025 года на ПК и консолях актуального поколения. Это не ремейк вроде Resident Evil или Final Fantasy, а скорее глубокое техническое обновление, призванное сделать оригинальную трилогию удобной для современного железа.

Самое большое изменение — переход движка на 64-битную архитектуру. Ранее X-Ray Engine упирался в лимиты памяти, из-за чего большие модпакеты и даже стандартные сцены могли вызывать вылеты или ощутимые статтеры. Enhanced Edition эту проблему почти решил: игра теперь адекватно работает с видеопамятью, большие локации загружаются стабильнее, а глобальные моды больше не валят систему от одного неправильного шага.

Графическая часть X-Ray Engine тоже получила заметные апгрейды. Добавили screen-space reflections, более современный рендеринг воды, глобальное освещение и эффекты влажных поверхностей. Skybox’ы обновили, текстуры частично заменили или апскейлили, некоторые 3D-модели получили больше деталей. Тем не менее картинка осталась узнаваемой: это все еще тот же S.T.A.L.K.E.R., только чуть более четкий, контрастный и с меньшими компромиссами.

Особое внимание уделили управлению. Теперь интерфейс и схема управления адаптированы как под мышку с клавиатурой, так и под геймпад. Это важно, ведь консольная аудитория впервые получила доступ к полной трилогии официально, без костылей и фанатских портов.

При этом базовая структура X-Ray Engine осталась почти неизменной. Локации по-прежнему разделены загрузочными экранами, A-Life работает в своем классическом виде, а архитектурные ограничения ощущаются. То есть это не революция, а тщательное косметическое обновление, которое позволяет пройти оригинальную трилогию в 2025 году без шаманства с патчами или фанатскими сборками.

Выводы

X-Ray Engine навсегда остался в игровой истории как технологическая аномалия. Он был сырым, богатым на баги, с непростым характером оптимизации, но в то же время гениальным и непохожим на других. Это был движок, который не просто рисовал пейзажи — он создавал Зону со всеми ее причудами, артефактами и опасными красотами.

В отличие от конкурентов, X-Ray Engine давал игроку больше, чем набор полигонов — он давал атмосферу. И эта атмосфера до сих пор считается одной из самых сильных в жанре. Неудивительно, что сотни моддеров до сих пор возвращаются в этот движок, как сталкеры в Зону: кто-то ищет новый опыт, а кто-то просто — кусочек давно утраченной магии.

X-Ray Engine, как и сама Зона, стал живым мифом. Он пережил свою эпоху, но продолжает влиять на культуру: от фанатских произведений до настоящих научных дискуссий об «эффекте S.T.A.L.K.E.R.» в игровой индустрии. Потому что, в конце концов, не все технологии способны подарить нам светящийся артефакт даже спустя десятилетия. А X-Ray Engine — именно такой.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: