Большинство людей, которые хотя бы немного интересовались криптовалютами, слышали о так называемой «трилемме блокчейна». Что это на самом деле означает и почему о ней говорят уже много лет? Разберём простыми словами — почему блокчейн не может одновременно быть максимально быстрым, полностью децентрализованным и абсолютно безопасным, и как индустрия пытается решить эту проблему сегодня.

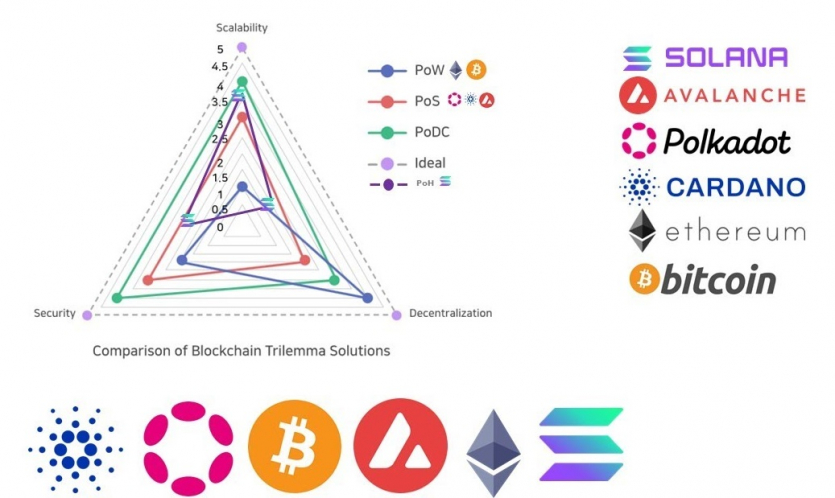

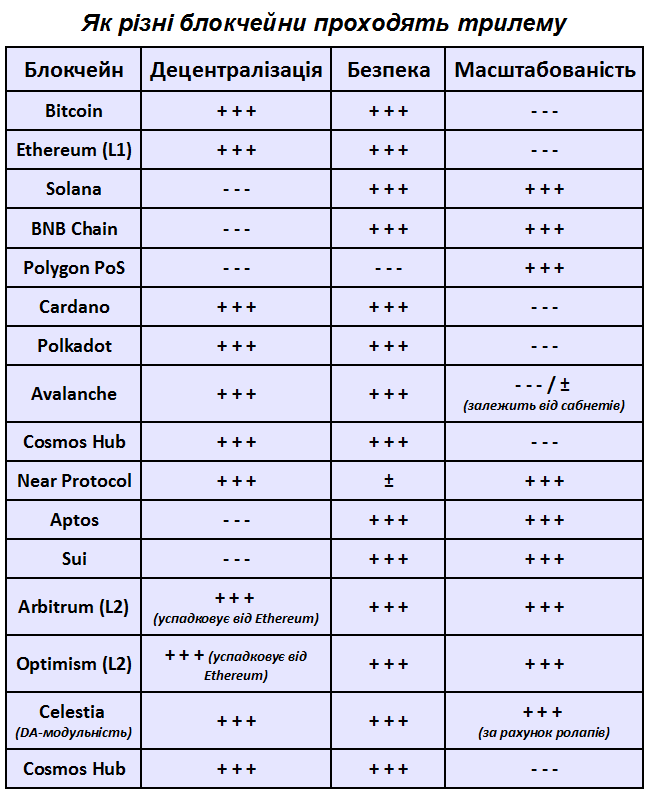

Трилемма блокчейна описывает фундаментальное ограничение децентрализованных систем: невозможно одновременно обеспечить максимально высокую децентрализацию, безопасность и масштабируемость. В реальной сети всегда приходится усиливать два параметра за счет третьего. Именно это ограничение определяет, как построены современные блокчейны, и объясняет различия между Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain и другими экосистемами.

Корни этого явления появились задолго до криптовалют. В 1990-х годах профессор информатики Эрик Брюэр сформулировал теорему CAP об ограничениях распределенных баз данных: система может обеспечить только два из трех свойств — согласованность, доступность и устойчивость к разделению. В 2002 году теорема была доказана, а через несколько лет эта логика была адаптирована к блокчейнам и превратилась в трилемму, которую популяризировал Виталик Бутерин, когда Ethereum начал развиваться как платформа для развертывания dApps. Появление децентрализованных приложений поставило перед сетями новое требование — обслуживать потенциально неограниченное количество пользователей без потери безопасности и децентрализации.

Содержание

Три основных компонента трилеммы

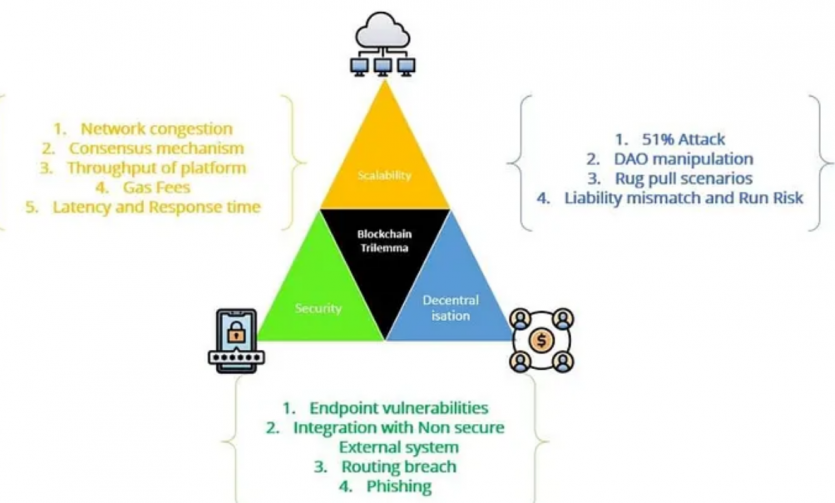

Трилема фокусируется на трех ключевых свойствах, которые определяют работу любого блокчейна.

Децентрализация означает, что контроль над сетью распределен между большим количеством независимых узлов. Это обеспечивает устойчивость к цензуре и злоупотреблениям. Но чем больше узлов участвует, тем сложнее достичь быстрого согласования транзакций.

Безопасность — это способность сети противостоять атакам и злонамеренным действиям. Высокая безопасность требует значительного количества валидаторов или майнеров и сложных консенсусов. Это делает сеть надежной, но в то же время снижает ее скорость.

Масштабируемость определяет, сколько транзакций система может обработать одновременно. Для массового использования блокчейна производительность критична — сеть должна выдерживать нагрузку, не увеличивая комиссии до опасного уровня. Но увеличение скорости почти всегда требует компромиссов между безопасностью и децентрализацией.

Этот треугольник и создает конфликт, который не удается решить полностью даже сегодня.

Почему трилемма важна

Трилемма влияет не только на инженерные решения, но и на бизнес-модель блокчейна. Пользователи сталкивались с медленными транзакциями или дорогими комиссиями, предприятия — с ограничениями производительности, а финансовые учреждения — с трудностями интеграции крупномасштабных решений. Для разработчиков это означало необходимость выбирать приоритеты: делать сеть максимально безопасной, сверхбыстрой или действительно децентрализованной.

Именно из-за трилеммы до сих пор не существует «идеального блокчейна», который бы одновременно обеспечивал миллионные аудитории, полную независимость и максимальную устойчивость к атакам, а первоначальные подходы к масштабированию — изменение базовых алгоритмов, увеличение размера блоков или частоты генерации — остаются временными решениями. Технологии Layer 1 и Layer 2 постепенно помогали преодолеть ограничения, но не снимали их полностью.

Как трилемма проявляется в различных сетях

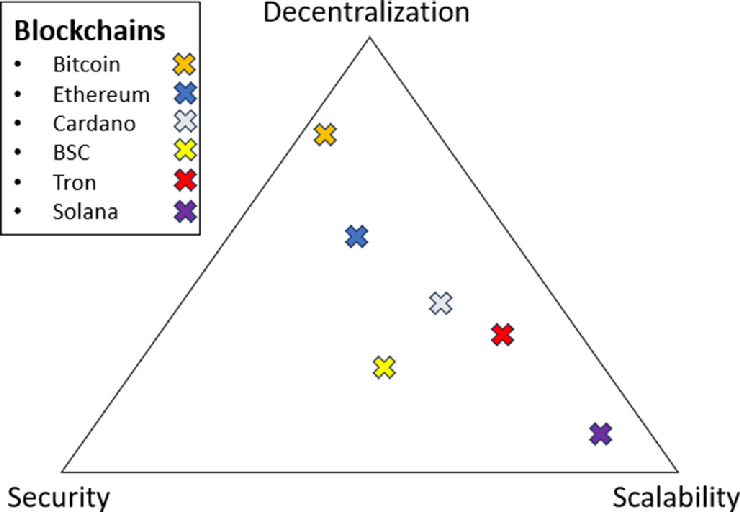

На ранних этапах становления блокчейн-индустрии проекты делали акцент на различных составляющих трилеммы, и это формировало их архитектуру.

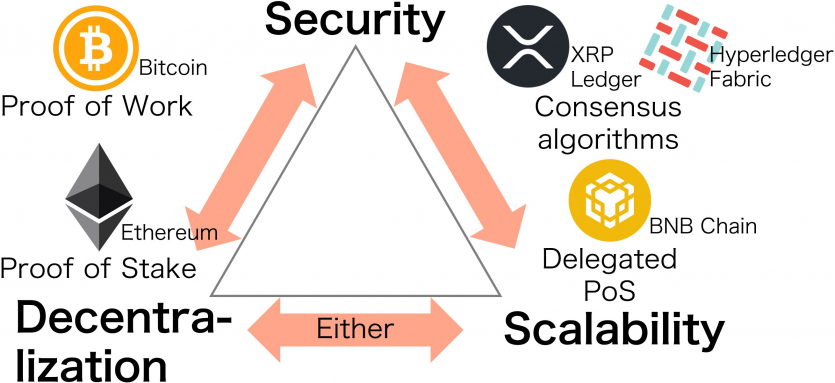

Bitcoin — самый известный пример того, как безопасность и децентрализация были поставлены на первое место. Интервал в десять минут между блоками, около семи транзакций в секунду и высокая стоимость атаки 51% обеспечили прочную устойчивость сети. Но производительность стала слабым звеном: в периоды нагрузки транзакции с низкими комиссиями ждали подтверждения часами. Это был компромисс, заложенный архитектурно.

Ethereum в 2015-2023 годах находился в похожей ситуации. Сеть была достаточно децентрализованной и безопасной, но производительность страдала. Именно поэтому начался долгий переход к Proof of Stake и подготовка к шардингу. Layer-2 решения (Optimism, Arbitrum) тогда стали необходимым инструментом масштабирования, ведь базовый уровень не мог выдержать спрос.

Solana ориентировалась на максимально возможную скорость. Теоретические 65 000 транзакций в секунду и низкие комиссии стали ее главными преимуществами. Но они достигались за счет высоких требований к оборудованию валидаторов и меньшей децентрализации по сравнению с Ethereum или Bitcoin.

BNB Chain выбрал модель с небольшим количеством валидаторов, что обеспечило высокую скорость и доступные комиссии. Однако этот подход уменьшал уровень децентрализации, делая сеть более зависимой от нескольких ключевых операторов.

Все эти сети демонстрировали одно и то же: исторически проекты развивались вокруг двух сильных характеристик, жертвуя третьей.

Исторические подходы к решению трилеммы

В первые годы индустрия ожидала, что трилемму блокчейна можно преодолеть путем модификации базового уровня. Layer-1 блокчейны пытались внедрять новые алгоритмы консенсуса, такие как Proof of Stake, Proof of Authority или гибридные модели. Некоторые проекты экспериментировали с увеличением размера блоков или повышением скорости их создания. Другие переходили к шардингу — разделению сети на параллельные сегменты для обработки большего количества транзакций.

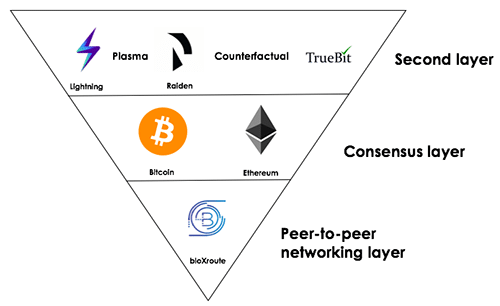

Со временем стало понятно, что эволюция только базового уровня не способна полностью снять ограничения. Именно тогда индустрия обратилась к подходам второго уровня. Layer-2 сети, которые позволяли переносить часть нагрузки за пределы основной цепи, сохраняя безопасность Layer-1.

Layer-2 стал основным направлением развития масштабируемости. Роллапы, платежные каналы и сайдчейны работают отдельно от основной цепи, агрегируют транзакции и передают их в Layer-1 в сжатом виде. Это дает возможность увеличить количество обрабатываемых операций без изменения базовой логики сети.

Такой подход используют Optimism и Arbitrum в экосистеме Ethereum, а также Lightning Network в Bitcoin. Модульные блокчейны, вроде концепций Celestia, разделяют сеть на слои по функциям: выполнение, консенсус, доступность данных. Параллельно развиваются криптографические технологии — zk-доказательства, zk-rollups — которые позволяют обрабатывать большое количество операций с меньшими затратами ресурсов.

Эти инструменты не ликвидируют трилемму, но позволяют создать более сбалансированные системы, которые для пользователей выглядят вполне достаточными. Они стали фундаментом для решений, которые формируются уже в наше время.

Как индустрия смягчает трилемму блокчейна сейчас

После 2023 года блокчейн-инфраструктура перешла в качественно новую фазу. Ряд решений, ранее считавшихся экспериментальными, превратились в полноценные технологические стандарты. Они не устраняют трилемму полностью, но позволяют создавать значительно более сбалансированные системы.

Одним из ключевых направлений стал restaking — повторное использование стейка для защиты внешних сервисов. Протоколы вроде EigenLayer позволили молодым проектам «арендовать» безопасность Ethereum, не создавая с нуля собственной сети валидаторов. Это повысило уровень защищенности новых экосистем без потери масштабируемости. У Биткоина начали развиваться аналогичные схемы BTC-restaking.

Вторым направлением стали слои доступности данных (Data Availability). Сети Celestia, Avail и EigenDA превратились в отдельную инфраструктуру, которая берет на себя хранение и доступность данных для роллапов. Это существенно разгружает базовые сети и позволяет повысить пропускную способность без значительных компромиссов.

Третьим элементом стали совместные секвенсеры (shared sequencer networks), которые пришли на смену централизованным секвенсерам ранних L2. В этом направлении работают Astria и Espresso. Они уменьшают риск цензуры и обеспечивают упорядочение транзакций децентрализованным способом, сохраняя скорость ролапов.

Параллельно с этим появилась группа решений на основе гибридных моделей консенсуса, которые сочетают черты PoW, PoS и DPoS. Такой подход позволяет гибче настраивать баланс между безопасностью, децентрализацией и производительностью.

Отдельно стоит упомянуть развитие L3 и rollup-as-a-service, которые позволяют создавать специализированные цепи с индивидуальными параметрами безопасности, пропускной способности и доступности данных. Благодаря этому разработчики уже не ограничены выбором «одной правильной архитектуры», а могут создавать решения под конкретные задачи.

Перспективы развития

По состоянию на 2025 год трилемма блокчейна не исчезла, но ее влияние существенно ослабло. Индустрия движется к гибкой модели, в которой различные компоненты — restaking, DA-слои, секвенсеры, роллапы, гибридные механизмы — сочетаются как конструктор. Это позволяет создавать сети, в которых компромиссы больше не являются критическими, а баланс характеристик можно настраивать под конкретный сценарий.

В техническом смысле вопрос уже не в том, можно ли полностью преодолеть трилемму, а в том, какой баланс свойств обеспечивает наилучшую практическую эффективность, то есть какой компромисс лучше всего подходит для конкретных сценариев. А в более широком контексте — к сочетанию технологических возможностей с регуляторными требованиями и запросами пользователей. Блокчейн-экосистема стала достаточно зрелой, чтобы использовать различные модули и выбирать оптимальную конфигурацию, не полагаясь на одну универсальную модель.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: